Il patrimonio artistico italiano è diffuso capillarmente in ogni luogo del territorio. Ovunque ci portino i nostri passi, ovunque siamo nati o risiediamo, scopriamo opere d’arte, capolavori talvolta inediti che accompagnano la vita di tutti i giorni e vivono nella nostra memoria, e ci sentiamo responsabili (o almeno ci dovremmo sentire) della loro protezione, tutela e interesse storico per meglio comprenderne e valorizzarne il significato estetico, sociologico e antropologico.

In realtà, tali opere d’arte testimoniano che anche il territorio marginale come il nostro viene interessato dagli esiti delle correnti artistiche elaborate nella città che vi giungono attenuati, anche e soprattutto nella produzione dell’arte sacra.

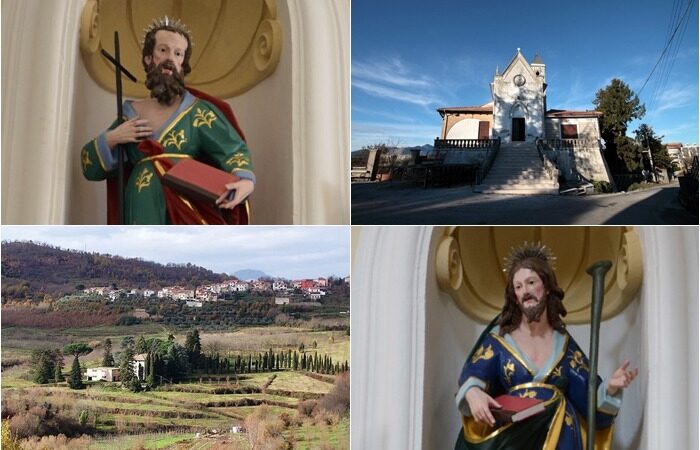

Nella Chiesa di Vezzara una frazione del comune di Conca della Campania si possono ammirare, in tutta la loro forza naturalistica ed espressività popolare, le statue lignee dei Santi Filippo e Giacomo Patroni della Parrocchia, che hanno da sempre rappresentato un simbolo di fede e di aggregazione per gli abitanti della comunità, con una semplice ma autentica devozione popolare.

Come per tutte le comunità, anche per quella del Nostro Paese «La “pietà” Cristiana identifica nel Santo patrono una figura di patronus, advocatus o defensor presso Dio, un celeste amico che con il patrocinio protegge i fedeli in cambio dell’osservanza agli insegnamenti contenuti nelle Sacre Scritture.» (1)

Le sculture attualmente sono collocate in due nicchie disposte frontalmente nell’unica navata della chiesa (si precisa che la navata, proprio nella parte dove si aprono le due nicchie, fu allungata negli anni ’20, in occasione della completa ristrutturazione della chiesa) ma la mancanza della documentazione certa lascia aperti degli interrogativi sulla loro originaria collocazione, sulla reale provenienza, sull’autore e sulla committenza.

La ricerca non ha nessuna pretesa di dare delle risposte certe agli interrogativi, ma soltanto fare delle ipotesi che, nella speranza possano sollecitare interesse nei concittadini, e soprattutto nell’auspicio di trovare dei documenti a supporto, si possa arrivare a conclusioni più certe.

In mancanza al momento di testi di riferimento è necessario raccontare la strada percorsa per la formulazione di alcune ipotesi circa la provenienza, la datazione e l’autore dei due simulacri. Strada che tiene conto di due dati che verranno presi in esame e confrontati: l’analisi stilistica e compositiva delle statue – che verranno anche comparate con altre opere coeve- e una storia di famiglia che ha per argomento “i Santi” tramandata oralmente da almeno centocinquant’anni. (2)

Le statue Iignee di San Filippo e Giacomo appartengono a quella nutrita schiera di opere che troppo affrettatamente a volte gli storici dell’arte definiscono minori, poiché prive di una attribuzione certa o espressione di una cultura “attardata” rispetto alle novità dei grandi centri di produzione artistica.

I simulacri in posizione stante, nell’atto di “incedere”, andare, sono opere dignitosamente scolpite, dipinte e indorate. Le immagini, semplici ed efficaci nel loro messaggio, piano e comprensibile per fedeli di ogni tempo, ricapitolano la storia delle Sacre Scritture dando forma e figura ai due Apostoli, consapevoli di dover diffondere la parola del Vangelo.

Secondo la tradizione iconografica più diffusa, i Santi sono rappresentati di mezza età a figura intera, con i loro attributi: Filippo con libro e Croce, rispettivamente simboli del Vangelo e della sua opera di evangelizzazione e Giacomo, con libro e bastone, quest’ultimo, lo strumento con cui subì il martirio. Le statue, leggermente più piccole del naturale, si presentano in posizione eretta, e, con i loro calzari, sembrano lentamente incedere in avanti, verso i fedeli, in una sorta di movimento”bloccato” per l’eternità.

La rigidezza della frontalità e un certo senso di staticità che si avvertono nella struttura compositiva delle figure vengono “addolciti” da quel leggero movimento dell’incedere in cui vengono colte.

Filippo è rappresentato gravitante sulla gamba destra “gamba portante”. La gamba “non portante”- su cui non insiste il peso del corpo- risulta flessa e spinta indietro. Il braccio destro si stringe verso il torace e la mano lievemente si adagia sul petto, in posizione di riposo sfiorando leggermente l’asta della Croce mentre il braccio sinistro, flettendosi, si sporge in avanti per reggere il libro. C’è una corrispondenza incrociata di arti in tensione e arti in riposo, (forse un vago riferimento al chiasmo) che “ingabbia” le sculture in una composizione semplice e equilibrata, pacata…

Del resto, dalle due statue emana una certa “serenità” edificante per i fedeli.

La composizione, in Giacomo si inverte: come in uno specchio.

I due Santi vestono entrambi tuniche dall’ampia scollatura, impreziosite da grandi e radi fiori in foglia d’oro, quella di Filippo di colore verde e quella di Giacomo di colore blu. I manti con lembi trattenuti dalle cinture avvolgono parte dei corpi e dalle spalle cadono sui fianchi, quello di Filippo di colore rosso bordeau e quello di Giacomo di colore verde cupo. Dalle tuniche fuoriescono i colli delle camiciole “a pelle” di colore celeste. Entrambi indossano i calzari e poggiano i piedi su pedagne di semplice forma a parallelepipedo, marmorizzate e con cornici in oro zecchino, dove sulla parte superiore, con leggeri rilievi in marrone viene simulata la strada percorsa dai due Apostoli. Sulla parte frontale delle pedagne in cartigli a fondo oro spiccano i nomi dei due apostoli.

Stilisticamente appartengono a quel filone della scultura napoletana che per tutto l’Ottocento perpetua stilemi della scultura tardo-barocca e settecentesca, cosa che non va considerata come segno di incapacità degli artisti della Capitale del Regno di stare “al passo con la moda” ma «come componente legata alla necessità della “devozione” che richiedeva un’impronta necessariamente “realistica” per “muovere” gli animi degli spiriti “semplici” delle campagne dove i culti erano capillarmente diffusi, a volte sovrapponendosi.» e ancora «[…] la vastissima affermazione riscossa ancora nell’Ottocento della scultura lignea nelle province del Regno, rispetto la statuaria in argento, bronzo o marmo, non può essere spiegata esclusivamente per ragioni di costi indubbiamente minori. Al suo successo concorsero cause antropologiche, legate alle esigenze devozionali della propaganda controriformistica che vedeva nelle processioni un momento centrale della sua azione persuasiva.

Inoltre la statua in legno policromata al naturale era – e continua ad essere – più vicina alla sensibilità estetica del popolo in virtù della sua tridimensionalità, del suo realismo, della sua immediatezza comunicativa enfatizzata dall’uso di ciglia e fluenti parrucche di capelli veri, occhi in cristallo, ricche vesti in seta. Caratteristiche di “veridicità” che certo non avevano “le più auliche”, ma più “distanti”, sculture in argento o marmo e neppure quelle in pietra dipinta, nelle quali un certo senso di “artificio” e di freddezza resta ineliminabile.» (3)

Le statue, per stile e struttura compositiva, plasticità e espressività, sono vicine al gusto che si afferma nella cerchia di scultori napoletani che vede in Francesco Verzella uno dei massimi esponenti, membro di una famiglia di intagliatori e scultori che hanno operato nella Capitale per più di tre secoli. Ma certamente le opere, che strizzano l’occhio ai modelli “verzellini”, sono da attribuire ad altro artefice, forse un allievo del grande scultore.

Una serie di confronti con opere di scultori attivi intorno alla metà dell’Ottocento hanno portato a mettere assieme convincenti similitudini con la produzione del Maestro Vincenzo Reccio uno degli ultimi allievi della bottega di Francesco Verzella e, stando a quanto ci riferisce Franco Pezzella, si tratta di uno degli artisti più in vista tra quelli che hanno operato nell’agro aversano tra l’ottocento e i primi del Novecento.

Il Cuore di Gesù, della Diocesi di Terlizzi, sembra una replica con qualche variante delle nostre statue. L’espressione dolce e mistica del volto della statua terlizzese si riscontra identica nei volti dei Santi, in particolar modo in San Giacomo, Allo stesso modo anche il viso risulta incorniciato dai capelli fluenti, mossi e lunghi che si posano sulle spalle. Così pure l’intaglio, a tratti duro e asciutto ma efficace, risulta molto simile. Anche la resa dell’anatomia – appena accennata, compendiaria ma precisa risulta la stessa.

La struttura compositiva “monolitica” semplice e equilibrata, pacata, risulta, come elemento forte e caratterizzante, comune alle tre sculture.

Le immagini risultano molto vicine a altre tre opere autografe, Il Sacro Cuore di Gesù nella Cattedrale di Castellammare e San Ciro nella Chiesa dello Spirito Santo sempre a Castellammare di Stabia, per il particolare intaglio dei capelli, sempre fluenti e lunghi e per la barba divisa in due ciuffi sul mento del tipo bizantinomedievale, ma in voga nell’iconografia tardo ottocentesca. E ancora, il volto di San Filippo nella volumetria è pressoché identico a quello di San Giuseppe anch’esso della Cattedrale di Castellammare.

Purtroppo non abbiamo altri elementi di comparazione in quanto le statue, oltre ad aver avuto negli anni gli interventi di normale manutenzione, con la sovrapposizione di più strati di colore, qualche anno fa hanno subito un restauro piuttosto invasivo che nulla forse ha conservato dell’originaria colorazione, e non esiste purtroppo neanche una documentazione delle varie fasi di lavoro.

Da notare però che il Cuore di Gesù di Terlizzi ha lo sbuffo della camiciola di un tono di celeste identico a quello delle nostre statue.

Sia pure con le dovute riserve, l’attribuzione viene rinfrancata, dalla storia di famiglia che ci informa della donazione per ex voto dei “Santi” alla Parrocchia, avvenuta non prima del 1864 e, come abbiamo visto, i simulacri per stile e resa scultorea si possono ascrivere al gusto e alle tendenze che si svilupparono nella Capitale del Regno nella seconda metà dell’Ottocento, epoca in cui lo scultore Giuseppe Reccio operò anche nell’agro aversano.

Le due statue dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo, protettori di Vezzara di Conca della Campania, sono state erette tra il 1864 e il 1877.

Non se ne conosce la datazione esatta perché, con molta probabilità, la registrazione degli atti concernenti la donazione alla chiesa non è stata mai fatta.

E’ una cosa strana, sicuramente, giacché nei tempi antichi si facevano grandi feste religiose e popolari quando accadevano eventi del genere.

Sta di fatto che nel nostro caso dobbiamo accontentarci della storia tramandata oralmente. Sappiamo bene, in ogni caso, che la storia orale ha un’alta valenza come fonte documentale, viepiù se tale fonte è rappresentata da un narratore ancora vivente e consanguineo dei committenti delle statue. Nello specifico stiamo parlando della pronipote della committente, Signora Maria Carmina Di Paola, classe 1925, nata, cresciuta e domiciliata tuttora a Vezzara.

In una recente intervista, della quale è conservato l’audio, ha tracciato con grande lucidità il perché dell’edificazione delle due statue.

Si tratta di un ex voto fatto nel 1864 dalla bisnonna Margherita Di Marco (nata nel 1804, morta nel 1877) consorte di Antonio di Paola il quale, insieme col figlio Carlo, visse, anzi subì, la prigionia nel carcere di Ponza accusato di essere manutengolo dei briganti, che in quel tempo imperversavano nella zona.

Dai documenti conservati dalla famiglia, si evince la loro estraneità ai fatti contestati, difatti furono scarcerati senza alcun processo.

Tuttavia il periodo trascorso in carcere fu lacerante per la famiglia, che fu costretta a subire il linciaggio morale da parte dei concittadini, come sempre accade in situazioni del genere.

Margherita non ne poteva più. L’onta e l’ingiustizia subite dai suoi familiari non la facevano dormire. Fu ingaggiato, quindi, dalla famiglia, un esimio avvocato, tale Filippo Teti (poi divenuto Senatore) il quale, il giorno 8 maggio 1864, scrisse una Supplica al Ministro dell’Interno esplicitando le motivazioni che avevano portato in carcere i due congiunti: “cieche e personali inimistà e per conseguenza inevitabile nei politici coinvolgimenti”. Una difesa dei due centrata e lineare, tre pagine ben scritte da un principe del foro. Bisognava solo attendere e…affidarsi ai Santi.

E’ proprio quello che fa Margherita, fa voto ai Santi Filippo e Giacomo, protettori di Vezzara: “Se Antonio e Carlo torneranno sani e salvi da Ponza, darò mandato di erigere due statue a grandezza d’uomo da posizionare in Chiesa”.

E così fu …

Inaspettatamente, durante una notte, i due coatti rientrarono nella loro abitazione sani, salvi e finalmente liberi.

Note

- EGIDIO VALCACCIA, I Tesori Sacri di Castellammare di Stabia – La Scultura del Settecento e dell’Ottocento, Nicola Longobardi Editore;

- Dott. MARIAVITTORIA RICCIO, Intervista fatta il 6.11.2019;

- ANTONIO FAITA, Gli scultori Verzella tra Puglia e Campania, Mario Congedo Editore.